В последнее время становится заметнее, что понятие «свои» для многих людей теряет прежний смысл или существенно сужается. Что происходит с нашим отношением к принадлежности сейчас, на фоне войны, когда постмодернистские ценности как будто устарели, а новые способы быть с другими пока не найдены?

Иллюстрация: Настя Покотинска / «Новая газета Европа».

Ольга Мовчан.

психотерапевт

„

Кризис принадлежности

Необходимость в принадлежности — одна из основных и самых давних человеческих потребностей. Человек — социальное существо. Недаром в античном мире изгнание считалось более страшным наказанием, чем смертная казнь. Чувство принадлежности влияет на базовые аспекты нашей жизни — эмоциональную стабильность, безопасность, самоуважение.

Потребность в переживании принадлежности поддерживается физиологически. При установлении социальных связей, тактильном контакте, объятиях вырабатывается целый ряд гормонов и биоактивных веществ, в том числе окситоцин — «гормон привязанности», который способствует снижению уровня стресса и тревожности, дофамин — «гормон удовольствия», усиливающий ощущение радости и удовлетворения от принадлежности к группе, или серотонин — нейромедиатор, связанный с настроением и социальной адаптацией. Дефицит серотонина может приводить к депрессии и чувству одиночества. Чувство принадлежности также ассоциировано со снижением уровня кортизола, «гормона стресса».

Кроме желания принадлежать в каждом человеке заложено стремление к индивидуализации. Принадлежность отвечает за безопасность и стабильность: неслучайно именно стабильность обещают все национальные лидеры популистского толка. Индивидуализация отвечает за развитие, поиск нового, нахождение своего места, своей роли в социуме.

В разные периоды времени в разных обществах доминирует стремление то к принадлежности, то к индивидуализации. В более спокойные периоды, когда принадлежность не является вопросом жизни и смерти, человека начинают в большей степени волновать индивидуализация, идентичность, его личная роль в обществе. Когда тревожно и опасно — в периоды войн, природных катастроф, политического хаоса, — вопрос принадлежности становится частью безопасности и выживания.

Фото: Максим Шипенков / EPA.

В то же время в периоды существенных политических, экономических и культурных изменений привычная принадлежность перестает быть тем, что дает человеку опору и устойчивость: люди теряют связь с сообществами, к которым они традиционно принадлежали (семья, друзья, религиозные и профессиональные группы, государство и культура), или ощущают переживание принадлежности как нечто сомнительное, болезненное или невозможное. Это может называться кризисом принадлежности. Стань со-участником «Новой газеты» Стань соучастником «Новой газеты», подпишись на рассылку и получай письма от редакции

Подписаться „

После февраля 2022 года многие россияне говорили, что не только принадлежность, но и контекст, который привычно воспринимался как «свой культурный код» (любимые советские фильмы, военные песни, рассказы о войне), оказались невозможными, как будто оправдывающими войну против Украины. Такие истории перестали быть историями об опыте бабушек и дедушек, а превратились в часть пропаганды.

Кризис принадлежности переживается человеком довольно тяжело, особенно в нестабильные периоды, и сопровождается эмоциональными и физиологическими изменениями. На психологическом уровне человек может переживать тревогу, ощущение изоляции, одиночество. Поскольку принадлежность связана с идентичностью, может возникать растерянность, непонимание, «кто я», переживание потери смысла жизни. Неудивительно, что клиенты последний год особенно часто жалуются на растерянность и ощущение потери смыслов — знаю это по собственному профессиональному опыту и опыту коллег.

Фото: Юрий Кочетков / EPA.

«Текучее общество»

После Второй мировой войны и вплоть до начала 20-х годов нашего столетия значительная часть европейского континента и США постепенно привыкали к более спокойной жизни, а идея принадлежности претерпевала очень серьезные изменения. Разумеется, полного покоя не случилось. Были Венгрия, Польша, Чехословакия, Югославия, но глобальных и длительных войн не было.

В развитом мире доминировали несколько совершенно новых факторов.

Во-первых, значительно

вырос общий уровень безопасности — не только физической, но и экономической, и социальной. Человек начал успешно

«выживать» (во всех смыслах этого слова) один. Более того, во многих случаях это стало даже легче. Взаимодействие с другими людьми стало более поверхностным и временным. Поддержание семейных связей, причем нередко по скайпу вместо совместного быта и физической зависимости друг от друга, стало скорее выбором, чем необходимостью.

Во-вторых, изменившиеся возможности перемещения и общее повышение уровня жизни позволили людям переезжать на большие расстояния без особых экономических потерь и обосновываться в новых местах за короткое время, часто даже не меняя привычек.

В-третьих, новый экономический уклад создал общемировой конкурентный рынок труда и капитала, участники которого получили возможность постоянно искать лучшие условия, меняя компании и места проживания, перемещаясь по всему миру. Профессиональная принадлежность стала совершенно иной: работа на одном месте до пенсии, не только совершенно обычная, но даже являющаяся предметом гордости еще в 80-е годы, уже в 90-е выглядела анахронизмом. Люди постарше помнят трогательные репортажи о проводах на пенсию всю жизнь проработавшего на одном месте сотрудника практически чего угодно — НИИ, кондитерской фабрики, школы, больницы, где ему (или ей) вручали адрес в красной папке и памятный подарок (удочку, транзистор, кофейный сервиз). С 90-х годов всё стремительно стало меняться. Возможность онлайн-работы сделала профессиональные принадлежности еще менее жесткими.

В-четвертых, информационные технологии сделали общение между людьми, с одной стороны, значительно более легким и почти не требующим усилий для его установления и поддержания, а с другой — «бестелесным». Огромная часть привычного взаимодействия — единство места, запахи, цельность восприятия, впечатление от фигуры, позы, в которой человек сидит, большая часть жестов, наконец, непосредственный телесный контакт — стала как бы невозможной. „

Кроме того, процесс подготовки и завершения встречи в онлайн-варианте свелся к включению и выключению кнопки. А ведь это совсем не то же самое, что заваривать чай, накрывать на стол, думать, что надеть, а не просто натянуть водолазку в последнюю секунду, оставаясь в пижамных штанах.

В-пятых, случился тотальный кризис доверия. Информация стала общедоступной, но ее стало так много и данные часто настолько противоречивы, что надежды получить объективное представление о чем-то очень мало. Даже чтобы купить корм коту, ты должен либо организовывать настоящее трудоемкое исследование, либо выбирать, кому верить. Кроме того, почти любые данные стало очень просто фальсифицировать: иногда достаточно поставить задачу искусственному интеллекту — и вуаля, все усилия сводятся к тому, чтобы стереть ненужную руку или пару лишних пальцев. Больше нет «своего молочника за углом», которого ты знаешь 30 лет и у него всегда великолепная сметана. В большом мире, где товары и услуги обезличены, каждый потребитель оказался атакован потоком рекламных предложений сомнительного качества: фактически любое предложение приходится подвергать сомнению. Практически все аспекты взаимодействия с обществом — уплата налогов, аренда жилища, брак и развод, получение всякого рода разрешений, льгот или, наоборот, запретов — стали крайне сложными и требуют посредничества «специалистов». В этих условиях уровень доверия «своему» государству, городу, народу, корпорации, гильдии, естественно, падает, заставляя людей думать о поиске принадлежности другого рода.

Фото: Юрий Кочетков / EPA.

Описанные изменения происходили на фоне роста популярности постмодернистских идей, сформулированных, в частности, Деррида, Делёзом и Гваттари в 1980–1990-х годах. Согласно этим идеям, принадлежность стала скорее личным выбором, чем социальной данностью, — процессом, а не фиксированной категорией. Она стала восприниматься как что-то временное, ситуативное, текучее. Это, с одной стороны, отражало тенденции того времени, поддерживая обесценивание традиционных связей, с другой — в значительной степени влияло на формирование нового отношения к принадлежности.

Жесткая принадлежность cтала восприниматься как что-то удушающее, ненужное, иногда опасное. Не принадлежать, а стать космополитом — это могло быть способом психологического выживания, «сохранением себя».

Люди стали уделять существенно больше внимания идентичности и индивидуальным потребностям — самореализации и просто удовольствию. Общая безопасность бытия уменьшила значение безопасности в целом, люди стали искать «приключений», иногда с романтической идеей улучшить мир: поехать поработать в Руанду в команде «Врачей без границ» или отправиться преподавать английский детям в Сомали. Иногда в поисках ответов на волнующие вопросы и в надежде на трансформацию — медитативные практики, аяуаска, поездки к местам силы, длительные ретриты, — а иногда просто ради новых впечатлений.

Легкость перемещения в пространстве, возможность дистанционной работы поддерживали этот процесс, способствуя разрыву старых связей и образованию новых. Простота возникновения новых знакомств и одновременно их «бестелесность» сделали такой поиск более эффективным, а разрывы — менее болезненными.

Работа онлайн, знакомства в приложениях, постоянные разъезды сформировали новую культуру, в которой нормой является быть в компании малознакомых людей, работать на одном месте не более пары лет, жить в арендованной квартире, потому что никогда не знаешь, когда будешь переезжать.

Можно сказать, что сформировался и стал более распространенным новый тип принадлежности — «проектный». „

Отношения перестали рассматриваться как долгосрочные, на всю жизнь, и универсальные (и в горе, и в радости) — они превратились во временные, пока задачи всех присутствующих совпадают и каждый наилучшим образом отвечает запросу другого.

Замечательный социолог Зигмунд Бауман называет это «текучим обществом». Мы оказываемся в социуме, где на фоне глобализации, развития цифровых технологий и онлайн-взаимодействия человек вместе с утратой четко очерченных рабочих и семейных сообществ теряет ощущение ясных границ, определенности, связь с телесностью и собственными чувствами.

Фото: Анатолий Мальцев / EPA.

Свой — чужой

«Проектная» принадлежность в сложное время не удовлетворяет запроса на большую стабильность, не дает чувства защищенности. Например, вас приглашают в классный проект в Австрию, который длится восемь месяцев. И вроде и проект отличный, и народ симпатичный, и опыт интересный. Но ясно, что скоро он закончится и снова нужно думать, как зарабатывать. Стабильности или уверенности в будущем это не приносит. А люди, которые, как и вы, прилетели на проект из разных стран, разъедутся кто куда. Есть ли смысл сближаться?

Поэтому параллельно в мире постепенно актуализировался еще один тип принадлежности, позволяющий отнести себя к группе независимо от географических, семейных или профессиональных связей. Лавина информации и простота виртуального общения, в том числе имитационного, когда «партнером» выступает электронный мозг — будь то чат-бот, «умный» поиск, выдающий тебе то, что ты хочешь, или код компьютерной игры (настроенный на привлечение и удержание пользователей), сделали возможным создание социальных групп людей, которые похожим образом выбирают из потока информации то, что соответствует их ожиданиям или ценностям и дает ощущение безопасности и собственной идентичности. Люди стали идентифицировать себя с идеологией, с набором идей, в которые они хотели бы верить.

«Ценностные», «идеологические» принадлежности, хотя и существенно отличаются от религиозных с функциональной и содержательной точки зрения, могут развиваться по привычным законам жестких принадлежностей. Часто в каждой общности единомышленников формируется «ядро», которое нередко пытается извлечь выгоду и использует своих сторонников для получения дополнительных прав, доходов или возможностей. Принадлежность к группе становится важной частью личной и коллективной идентичности, влияет на самооценку и социальное поведение.

Фото: Focke Strangmann / EPA.

Люди, нуждающиеся в такой принадлежности, часто платят поддержкой «ядра» и отказом от собственных мнений, взглядов, а иногда и идентичности. Группа выдавливает сомневающихся или не со всем согласных. Особенно в нестабильные периоды, когда по тем или иным причинам лояльность в группе падает, вероятность получить от «ядра» какие-то бонусы или угроза исключения из группы оказываются способами удержания единомышленников, а значит, и сохранения сообщества. Сомнения не приветствуются, информация, не соответствующая общим убеждениям, блокируется, носитель такой информации объявляется либо безнадежно глупым, либо воплощением зла. В «группах единомышленников» появляются «моральные камертоны» — участники, берущие на себя право судить, кто является настоящим единомышленником, кто — недостаточно хорошим, а кто — идеологическим врагом. Это вызывает страх «не оправдать», оказаться менее радикальными, чем требуется, позволить себе публичное сомнение. Следствием такой метаморфозы принадлежностей становится радикализация общества и снижение качества дискуссии: споры теперь идут не про интерпретации фактов, а про сами факты (в каждом пузыре они свои), содержательные вопросы подменяются вопросами «свой или чужой». Выкинуть несогласного из идеологического сообщества проще простого, тем более в виртуальном пространстве, — в бан. Вроде и не больно, не в нос, но переживаться может тяжело.

В начале XXI века уже казалось, что люди обрели стабильные новые формы принадлежностей. Но в последние несколько лет, на фоне мировой политической и социальной турбулентности, жители постсоветского пространства, стран Европы и США, похоже, стали нуждаться в новых формах принадлежности. В этом нет ничего удивительного: в исторической перспективе отношение человека к принадлежности меняется в зависимости от социально-политического контекста.

Фото: Felipe Trueba / EPA.

Языки и флаги

Нестабильность, виртуальная реальность, телесная десенсибилизация, описанные Бауманом, были как будто «узаконены» пандемией коронавируса. Ковид, сопровождавшийся переживанием угрозы жизни, очень высоким уровнем неопределенности, страхом, изоляцией, одиночеством, бессилием, невозможностью строить планы, наконец, утратами, многими воспринимался как эрзац войны.

И пока мы рассуждали, насколько кощунственно говорить о пропущенных спектаклях и вечеринках, сидя в удобном кресле с хорошим вином и книжкой, началась реальная война. Хотя напрямую в нее оказались вовлечены люди в основном на территории Украины, так или иначе она влияет и на значительную часть населения Европы и даже США, в том числе и в отношении переживания принадлежности.

В этом смысле мы оказались в необычной ситуации: с одной стороны, нестабильность и реалии войны делают человека более нуждающимся в ясной принадлежности, с другой — именно сейчас принадлежности многих людей распались, люди перестали быть «своими». На фоне войны многие потеряли привычные связи. Часть людей (в том числе членов семей) обнаружили в себе полярные взгляды на происходящее и точно перестали чувствовать себя друг с другом безопасно. Некоторые люди спешно уехали, потеряв и профессиональные принадлежности, и возможность собраться с близкими друзьями.

Новые принадлежности — «проектная» и «идеологическая» — тоже перестали для нас выполнять свою роль. Проверка идеологических принадлежностей на прочность показала их ненадежность. Например, клиентка Б придерживается феминистических взглядов и выступает за права женщин. Она, активная участница одного из международных сообществ феминисток (которое описывала как прибежище единомышленниц), столкнулась с бойкотом и агрессивными нападками со стороны других участниц, когда высказала несколько менее радикальное мнение в отношении взаимодействия с мужчинами. Снижение градуса радикализма в идеологических принадлежностях может быть опасно, вплоть до потери возможности принадлежать.

Социальные группы, которые казались своими, вдруг разочаровывают, их лидеры ведут себя непредсказуемо, а единомышленники ругаются между собой и бесконечно поливают друг друга в медиапространстве, показывая, что они едва ли могут отвечать главным условиям принадлежности в непростые времена — стабильности и безопасности.

«Проектные» принадлежности в период войн, массовых миграций и политических изменений оказываются слишком временными и поверхностными. Кроме того, их стало значительно сложнее строить: они входят в противоречие с принадлежностями «идеологическими», которые, похоже, надо теперь проверять «на берегу». Например, моя клиентка Света — украинка из Днепра, муж — русский, из Москвы. В марте 22-го года они уехали из Москвы в Мадрид, мужу удалось перейти в местный офис. На курсах испанского Света познакомилась с девушкой, тоже из Днепра. Очень друг другу обрадовались, вспоминали родные места. Решили познакомить детей. „

И тут выяснилось, что девятилетний Светин сын говорит по-русски, да и Света с ним тоже говорит по-русски.

Новая приятельница возмутилась. «Но у него папа русский», — стала оправдываться Света. «Ну, может, среди них и бывают нормальные, но мой ребенок с твоим общаться не станет». На этом едва начавшаяся дружба и закончилась. Вроде и понятно, но больно.

Другая моя клиентка (назовем ее Катя), работает во Франции, уехала из России в 2022 году. Вся ее семья оказалась в разных странах, большая часть — в Израиле. В эмиграции сложно, а в последнее время особенно: много дополнительных переживаний за родственников. Одна из новых знакомых недавно пригласила Катю на квартирник, где ее университетские коллеги устраивали концерт: «Приходи, познакомишься с новыми людьми, будет уютно». Пришла — а там часть компании с палестинскими флагами, прямо с демонстрации. Какой уж тут уют. Свободная принадлежность

Текущий кризис, похоже, одновременно связан с чрезмерной зыбкостью «проектных» связей и избыточной жесткостью принадлежностей «идеологических», в то время как профессионально-семейные отношения перестали создавать опору.

Выход из кризиса может быть в развитии, которое вряд ли состоится без диалога с носителями разных взглядов. Сегодня пространство для диалога как будто схлопнулось: понятно, что на фоне войн с этим плохо.

Важно слышать и пытаться понять людей с разными точками зрения, при этом не забывая о своей собственной. Разумеется, когда страшно и кажется, что всё летит в тартарары, другие мнения очень сложно обсуждать. Однако это полезно (если это не выходит за границы наших возможностей или безопасности), помогает поддержать критическое мышление и расширяет опыт.

Сейчас очень важно подходить ко всему дифференцированно. Похоже, время «пакетных» истин прошло. А это значит, что нужно иметь способность выносить собственную растерянность и выдерживать одиночество. Как говорила Новодворская, «инакомыслие базируется на широкомыслии и на компетентности». Последнее время часто вспоминаю ее фантастическое умение быть одиночкой и в то же время принадлежать и даже создавать принадлежности. А еще я думаю о том, что Валерия Ильинична, несомненно, обладала одним свойством, которое так необходимо для того, чтобы отказываться от «пакетных» принадлежностей и выстраивать новые формы взаимодействия. Она умела быть свободной. И страшно расстраивалась, и удивлялась, что это не общечеловеческое свойство. «Я искренне считала, что люди, задавленные КПСС, подчиняются под угрозой силы. Что как только их перестанут насиловать, они немедленно с восторгом начнут пользоваться свободами и правами и начнут строить капитализм. А вот в 92-м эта иллюзия кончилась. Стало очень страшно, когда КПСС распустили, а люди вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, пошли вступать в КПРФ».

Внутренняя свобода, конечно, связана с ответственностью. Но она вовсе не мешает находить людей с общими ценностями, рядом с которыми можно сомневаться, быть растерянным, оказываться неправым, воспринимать другие мнения, иметь возможность признать неправоту или отстаивать позицию без угрозы тотального отвержения. Свободная принадлежность может несколько снижать чувство страха и тревоги и уменьшить нашу уязвимость. И в ней есть место для странных людей и аутсайдеров, которые часто оказываются самыми интересными и имеют трезвый взгляд и ясное мнение, потому что готовы переживать растерянность и быть в одиночестве. Мне кажется, что вместо дихотомии, к которой мы привыкли в постмодернистском пространстве, предлагающей противопоставлять принадлежности атомизацию, наступило время для поиска новых форм принадлежности, в которых в том числе можно было бы выживать тем, кто хотел бы оставить за собой право сомневаться и оставаться свободным.

Гарвардский университет, штат Массачусетс, США, 15 апреля 2025 года.

Гарвардский университет, штат Массачусетс, США, 15 апреля 2025 года.  Кампус Гарвардского университета в Кембридже, 24 мая 2025 года. Фото: Ziyu Julian Zhu / Xinhua / Sipa / Scanpix / LETA.

Кампус Гарвардского университета в Кембридже, 24 мая 2025 года. Фото: Ziyu Julian Zhu / Xinhua / Sipa / Scanpix / LETA.  Акция протеста против ICE на Гарвард-Сквер в Кембридже, 27 марта 2025 года. Фото: Taylor Coester / EPA.

Акция протеста против ICE на Гарвард-Сквер в Кембридже, 27 марта 2025 года. Фото: Taylor Coester / EPA.  Участник митинга в поддержку Украины с плакатом, призывающим поставить ракеты Taurus ВСУ, Берлин, 30 марта 2024 года. Фото: Hannibal Hanschke / EPA.

Участник митинга в поддержку Украины с плакатом, призывающим поставить ракеты Taurus ВСУ, Берлин, 30 марта 2024 года. Фото: Hannibal Hanschke / EPA.  Фридрих Мерц. Фото: Hannibal Hanschke / EPA.

Фридрих Мерц. Фото: Hannibal Hanschke / EPA.  Крылатая ракета Taurus на авиасалоне ILA 2024 в Шёнефельде, Германия, 3 июня 2024 года. Фото: Hannibal Hanschke / EPA.

Крылатая ракета Taurus на авиасалоне ILA 2024 в Шёнефельде, Германия, 3 июня 2024 года. Фото: Hannibal Hanschke / EPA.

Фото: телеграм-канал Виталия Гуры.

Фото: телеграм-канал Виталия Гуры.

Руслан Сидики. Коллаж: «Новая газета Европа».

Руслан Сидики. Коллаж: «Новая газета Европа».  Руслан Сидики. Фото с личной страницы в VK.

Руслан Сидики. Фото с личной страницы в VK.  Восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, 11 ноября 2023 года. Фото: Московская железная дорога.

Восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области, 11 ноября 2023 года. Фото: Московская железная дорога.  Руслан Сидики. Фото с личной страницы в VK.

Руслан Сидики. Фото с личной страницы в VK.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, 19 декабря 2024 года. Фото: Olivier Hoslet / EPA.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, 19 декабря 2024 года. Фото: Olivier Hoslet / EPA.  Протестующие у президентского дворца в Варшаве призывают президента Польши отклонить законопроект о реформе судебной системы, 23 июля 2017 года. Фото: Janek Skarzynski / AFP / Scanpix / LETA.

Протестующие у президентского дворца в Варшаве призывают президента Польши отклонить законопроект о реформе судебной системы, 23 июля 2017 года. Фото: Janek Skarzynski / AFP / Scanpix / LETA.  Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, 18 июля 2024 года. Фото: Neil Hall / EPA.

Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, 18 июля 2024 года. Фото: Neil Hall / EPA.

Иллюстрация: Настя Покотинска / «Новая газета Европа».

Иллюстрация: Настя Покотинска / «Новая газета Европа».  Ольга Мовчан.

Ольга Мовчан.  Фото: Максим Шипенков / EPA.

Фото: Максим Шипенков / EPA.  Фото: Юрий Кочетков / EPA.

Фото: Юрий Кочетков / EPA.  Фото: Юрий Кочетков / EPA.

Фото: Юрий Кочетков / EPA.  Фото: Анатолий Мальцев / EPA.

Фото: Анатолий Мальцев / EPA.  Фото: Focke Strangmann / EPA.

Фото: Focke Strangmann / EPA.  Фото: Felipe Trueba / EPA.

Фото: Felipe Trueba / EPA.

Иллюстрация: Алиса Красникова / «Новая газета Европа».

Иллюстрация: Алиса Красникова / «Новая газета Европа».  Медсестра вводит лекарство пациенту в отделении паллиативной помощи клиники в Марселе, Франция, 31 мая 2024 года. Фото: Manon Cruz / Reuters / Scanpix / LETA.

Медсестра вводит лекарство пациенту в отделении паллиативной помощи клиники в Марселе, Франция, 31 мая 2024 года. Фото: Manon Cruz / Reuters / Scanpix / LETA.  Участники акции «Марш за жизнь» выступающие против абортов и эвтаназии, на площади Трокадеро в Париже, Франция, 19 января 2025 года. Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed / Anadolu Agency / Abaca / Vida Press.

Участники акции «Марш за жизнь» выступающие против абортов и эвтаназии, на площади Трокадеро в Париже, Франция, 19 января 2025 года. Фото: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed / Anadolu Agency / Abaca / Vida Press.  Профессор паллиативной медицины готовит смертельную инъекцию в больнице в Бельгии, 1 февраля 2024 года. Фото: Simon Wohlfahrt / AFP / Scanpix / LETA.

Профессор паллиативной медицины готовит смертельную инъекцию в больнице в Бельгии, 1 февраля 2024 года. Фото: Simon Wohlfahrt / AFP / Scanpix / LETA.  Полицейские дежурят у повреждённого после атаки дрона жилого дома в Раменском, Московская область, 10 сентября 2024 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA.

Полицейские дежурят у повреждённого после атаки дрона жилого дома в Раменском, Московская область, 10 сентября 2024 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA.  Повреждённый после атаки дрона жилой дом в Раменском, Московская область, 10 сентября 2024 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA.

Повреждённый после атаки дрона жилой дом в Раменском, Московская область, 10 сентября 2024 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA.  Знак, обозначающий запрет на запуск дронов в центре Москвы, 3 мая 2023 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA.

Знак, обозначающий запрет на запуск дронов в центре Москвы, 3 мая 2023 года. Фото: Юрий Кочетков / EPA.  Повреждённый украинский дрон у жилого дома в Сапроново, Московская область, 11 марта 2025 года. Фото: AP Photo / Scanpix / LETA.

Повреждённый украинский дрон у жилого дома в Сапроново, Московская область, 11 марта 2025 года. Фото: AP Photo / Scanpix / LETA.

Коллаж: «Новая-Европа».

Коллаж: «Новая-Европа».  Саша Филипенко. Фото: Wikimedia.

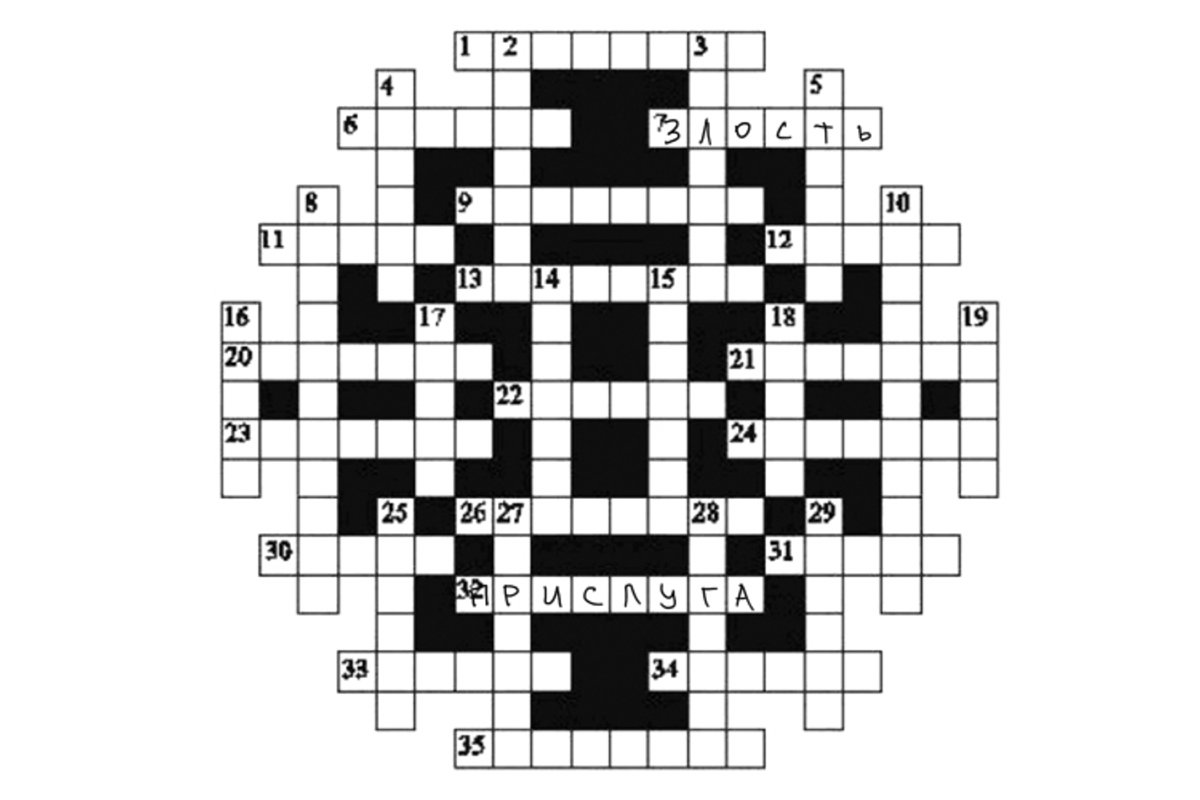

Саша Филипенко. Фото: Wikimedia.  Кроссворд из книги Саши Филипенко «Слон». Фото: znamlit.ru.

Кроссворд из книги Саши Филипенко «Слон». Фото: znamlit.ru.

Афганские беженцы, вернувшиеся из соседних стран, во временном лагере в Кабуле, Афганистан, 21 мая 2025 года. Фото: Samiullah Popal / EPA.

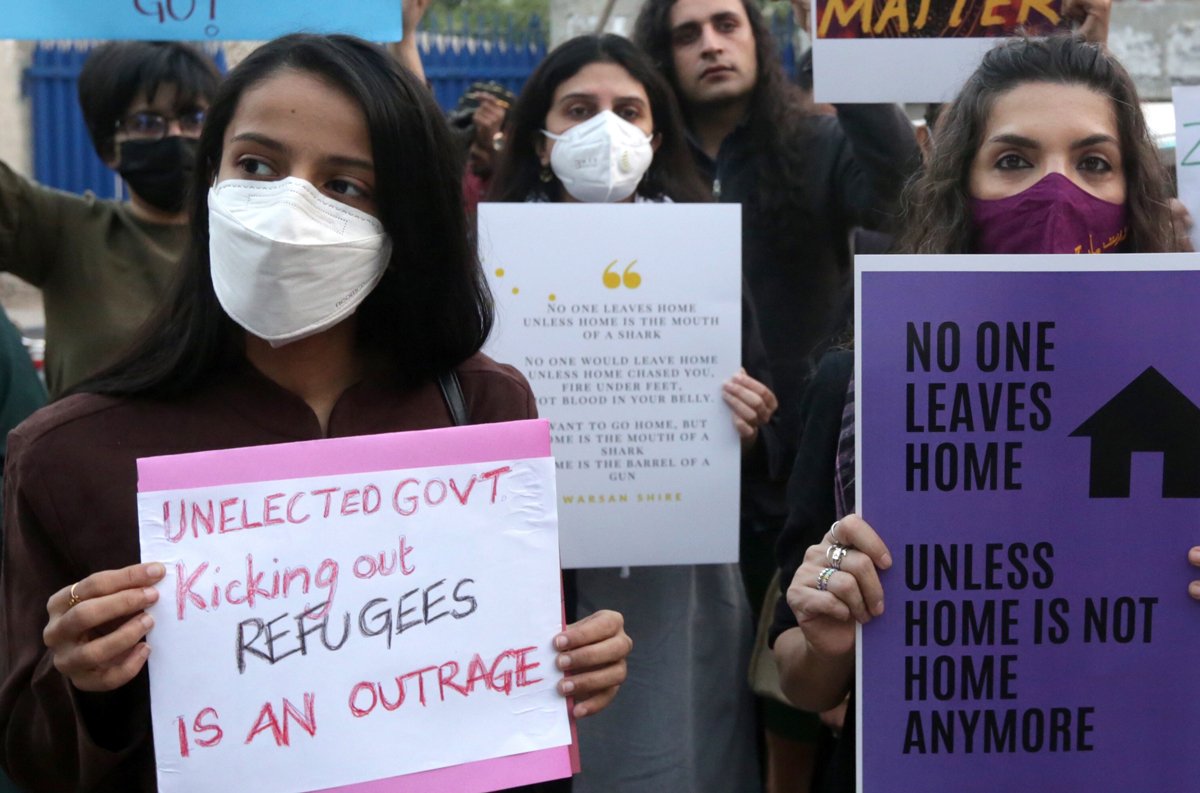

Афганские беженцы, вернувшиеся из соседних стран, во временном лагере в Кабуле, Афганистан, 21 мая 2025 года. Фото: Samiullah Popal / EPA.  Протест против депортации мигрантов в Лахоре, Пакистан, 18 ноября 2023 года. Фото: Rahat Dar / EPA.

Протест против депортации мигрантов в Лахоре, Пакистан, 18 ноября 2023 года. Фото: Rahat Dar / EPA.  Сотрудники пакистанской полиции проверяют документы у людей во время рейда по выявлению незарегистрированных мигрантов в Карачи, Пакистан, 17 ноября 2023 года. Фото: Shahzaib Akber / EPA.

Сотрудники пакистанской полиции проверяют документы у людей во время рейда по выявлению незарегистрированных мигрантов в Карачи, Пакистан, 17 ноября 2023 года. Фото: Shahzaib Akber / EPA.  Предположительно незарегистрированные мигранты и афганские беженцы в автобусе после задержания во время полицейского рейда в Карачи, Пакистан, 11 ноября 2023 года. Фото: Shahzaib Akber / EPA.

Предположительно незарегистрированные мигранты и афганские беженцы в автобусе после задержания во время полицейского рейда в Карачи, Пакистан, 11 ноября 2023 года. Фото: Shahzaib Akber / EPA.  Афганские мигранты и беженцы на пограничном пункте Чаман, Пакистан, 30 октября 2023 года. Фото: Akhter Gulfam / EPA.

Афганские мигранты и беженцы на пограничном пункте Чаман, Пакистан, 30 октября 2023 года. Фото: Akhter Gulfam / EPA.  Пакистанский полицейский во время рейда по выявлению незарегистрированных мигрантов в Карачи, Пакистан, 17 ноября 2023 года. Фото: Shahzaib Akber / EPA.

Пакистанский полицейский во время рейда по выявлению незарегистрированных мигрантов в Карачи, Пакистан, 17 ноября 2023 года. Фото: Shahzaib Akber / EPA.

В хлебном отделе продуктового магазина. Фото: «Новая Газета Европа».

В хлебном отделе продуктового магазина. Фото: «Новая Газета Европа».  Фото: «Новая Газета Европа». „

Фото: «Новая Газета Европа». „  Фото: «Новая Газета Европа».

Фото: «Новая Газета Европа».  Фото: «Новая Газета Европа».

Фото: «Новая Газета Европа».  Фото: «Новая Газета Европа».

Фото: «Новая Газета Европа».  Фото: «Новая Газета Европа».

Фото: «Новая Газета Европа».