Моряки атомной подводной лодки «Курск» ВМФ России выходят на берег в Видяево, Мурманская область, 19 октября 1999 года. Фото: EPA.

Моряки атомной подводной лодки «Курск» ВМФ России выходят на берег в Видяево, Мурманская область, 19 октября 1999 года. Фото: EPA.25 лет назад, 12 августа 2000 года, в ходе учений в Баренцевом море на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» произошла авария. На его борту было 118 подводников. Большая часть экипажа погибла почти мгновенно. Причиной катастрофы стал взрыв практической перекисно-водородной торпеды в первом отсеке подводной лодки. Он произошел из-за ошибки торпедистов в тот момент, когда они готовились к выполнению учебной торпедной атаки. Этот взрыв привел к объемному пожару и детонации боевых торпед. Последовавший за первым, еще один взрыв был ужасающим по своей силе и разнес носовую часть лодки буквально в клочья. Взрывную волну остановили только реакторные отсеки 5 и 5-бис, и все подводники, которые находились в кормовых отсеках лодки — 6-м, 7-м, 8-м и 9-м, — выжили. Всего 23 человека. Они перебрались в 9-й отсек «Курска», загерметизировали его и оставались живы еще несколько суток.

Шанс на спасение у них был только один: если бы у командующего Северным флотом Вячеслава Попова и командующего ВМФ РФ Владимира Куроедова хватило в те дни мужества признаться президенту Путину, что у российского флота нет технических средств для спасения людей с затонувшей подводной лодки. Оставшимся в живых российским подводникам на «Курске» могли помочь только иностранные спасатели. Да и то, скорее всего, только в том случае, если бы их попросили о помощи в первые сутки после катастрофы.

Но руководство российского флота приняло иное решение, и пресс-служба ВМФ РФ стала в те августовские дни главным источником ложной информации. Врали не только журналистам и гражданам — в конце концов, это было бы полбеды. К сожалению, руководство флота вводило в заблуждение и руководство страны. Во многом именно по этой причине Владимир Путин, находившийся в момент трагедии в отпуске в Сочи, не осознал сразу всю остроту ситуации, не прервал свой отпуск и не вернулся в Москву. То, что ему врут, он понял окончательно лишь 16 августа. Именно в тот день, несмотря на противодействие военных, он согласился принять иностранную помощь. И хотя она пришла оперативно и иностранные спасатели в кратчайшие сроки смогли спуститься к затонувшей лодке и открыть люк 9-го отсека, было поздно. С момента катастрофы прошло девять дней и все 23 подводника, находившиеся в отсеке, уже погибли.

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на черноморском курорте Сочи, 16 августа 2000 года. Фото: EPA / ITAR-TASS.

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на черноморском курорте Сочи, 16 августа 2000 года. Фото: EPA / ITAR-TASS.«Курск» стал первой в истории российского флота затонувшей подводной лодкой, с которой подводников спасали фактически в прямом эфире федеральных телеканалов. И, в итоге, не смогли спасти ни одного человека. Именно ложь военных превратила «Курск» в национальную катастрофу, создав эмоциональные качели, на которых в те дни качались вся страна и мир. Сначала военные всех обнадежили, что вот-вот спасут моряков «Курска», с которыми «установлена связь», а потом сами же безжалостно убили эту надежду, заявив, что спасать там было некого, так как весь экипаж «Курска» погиб в считанные минуты после взрывов. Их слова доверчиво повторял президент страны. Сначала — будучи полностью уверенным в наших военных специалистах, а затем, когда ложь сделала и его соучастником преступления этих специалистов, он повторял их вранье уже чтобы спасти свой рейтинг.

Ложь руководства флота привела в итоге к тому, что расследование причин катастрофы было остановлено. В июле 2002 года после доклада Генерального прокурора Устинова о выводах, к которым пришло следствие, президент Путин принял решение закрыть расследование, не предъявляя обвинение виновным в гибели лодки и экипажа и не доводя дело до суда.

Путин не хотел и, скорее всего, боялся громкого судебного процесса. Во время катастрофы он выставил себя не в лучшем свете, поверив на слово завравшемуся руководству флота. И тогда, в августе 2000-го, этим воспользовались его политические враги. В первую очередь, олигархи Березовский и Гусинский, которым принадлежали крупные федеральные каналы. «Курск» дал им возможность мочить по полной неопытного президента, и тот это хорошо запомнил. И сделал выводы. Поэтому дело «Курска» было засекречено, а официальная версия переформатирована так, что главной виновницей трагедии оказалась якобы некачественная торпеда, а вовсе не люди. „

Непосредственных виновных, чья халатность шаг за шагом привела к катастрофе, Путин наказал по-тихому. Их просто отправили в отставку.

В соответствующем приказе президента, однако, слово «Курск», как главная причина отставок, не фигурировало.

Путин впервые так явно поставил себя над законом, и у этого политического решения оказались далеко идущие последствия. Кастрированная и потому потерявшая убедительность официальная версия вызвала у общества огромное недоверие. И поэтому все больше людей стали верить альтернативной версии — мифу об иностранной лодке-убийце «Курска». Этот миф был запущен руководством флота, когда «Курск» еще лежал на дне. То есть когда никаких объективных доказательств существования лодки-убийцы не было и быть не могло. Авторы этого мифа — командующий Северным флотом

Вячеслав Попов и начальник штаба СФ

Михаил Моцак. Ну и главком ВМФ РФ

Владимир Куроедов, который в поисково-спасательной операции лично не участвовал, находясь в Москве. Этой фантастической версии общество поверило больше, чем военным следователям, которые провели уникальную и без преувеличения героическую работу по расследованию обстоятельств гибели АПРК «Курск» и его экипажа.

Экипаж подводной лодки «Курск» в Североморске во время военно-морского парада, посвященного ежегодному Дню Военно-морского флота, 30 июля 2000 года. Фото: EPA.

Экипаж подводной лодки «Курск» в Североморске во время военно-морского парада, посвященного ежегодному Дню Военно-морского флота, 30 июля 2000 года. Фото: EPA.Следователи не нашли ни одного доказательства существования иностранной лодки-убийцы и ни одного следа воздействия на «Курск» извне. За 25 лет ни одного, даже малейшего доказательства этого мифа так и не появилось. Зато есть большое количество материальных доказательств взрыва торпеды внутри торпедного аппарата на «Курске», следов воздействия на торпедный отсек лодки огромной температуры и детонации боевого торпедного оружия внутри этого отсека. А еще следователи восстановили полную картину халатности высокопоставленных офицеров флота, приведшей в итоге торпедистов «Курска» к роковой ошибке. Но политическое решение президента Путина закрыть уголовное дело заставило лгать даже следователей.

Сегодня мы публикуем эту хронику вранья, в котором в августе 2000-го утопили нас всех. Лучший экипаж Северного флота

10 августа 2000 года «Курск» вышел в Баренцево море для участия в так называемой комплексной боевой подготовке кораблей Северного флота. Такое мероприятие не было предусмотрено годовым планом боевой подготовки подводников. Соответственно, оно не было регламентировано никакими флотскими инструкциями, что позволило командованию закрыть глаза на очень многое. И в первую очередь, на неготовность экипажа «Курска» к выполнению поставленных по плану учений задач, а именно — торпедной стрельбы практической перекисно-водородной торпедой КИТ 65-76.

Подлодка «Курск» и ее экипаж считались на Северном флоте лучшими. За восемь месяцев до августовских учений, в разгар операции НАТО в Югославии, «Курск» совершил поход в Средиземное море, выполнив не столько боевую, сколько политическую миссию — продемонстрировать США и их европейским союзникам мощь российского ядерного флота. Когда-то боевая служба в мировом океане была для российских кораблей и подводных лодок рутинным делом. Но с момента развала СССР, повлекшего за собой фатальное недофинансирование армии, прежняя рутина превратилась в раритет. Поход «Курска» в Средиземное море в 1999-м стал чуть ли не первым за 10 тяжелейших лет и был высоко оценен новым руководством страны. Командира «Курска» Геннадия Лячина и главкома ВМФ РФ Владимира Куроедова принял в Кремле лично Владимир Путин. Лячин был представлен к званию Героя России, члены экипажа «Курска» — к государственным наградам. Но все это не отменяло факта, ставшего для лодки и ее экипажа роковым.

«Курск» за свою короткую жизнь стрелял торпедами только один раз. Когда этот огромный, самый современный в российском флоте и, казалось бы, самый несокрушимый и непотопляемый подводный ракетный крейсер проходил в 1994 году государственные испытания — в том числе и торпедных аппаратов (тогда, правда, у лодки был и другой командир, и другой экипаж). „

Но торпеды, отстрелянные во время испытаний на «Курске», были электрическими. А экипажу под командованием Геннадия Лячина в августе 2000-го предстояло поразить условного противника практической (то есть без боевой части) перекисно-водородной торпедой КИТ 65–76.

Эта торпеда была разработана в 60–70-х годах прошлого века в ленинградском ЦНИИ «Гидроприбор». Парогазовые торпеды на сильном окислителе (пероксид водорода) — весьма рисковое оружие. Однако, КИТ 65–76 по своим тактико-техническим характеристикам считалась самой мощной в мире и была приспособлена для несения ядерной боевой части. Безопасной альтернативы с такими же ТТХ разработчики отечественного торпедного оружия создать так и не смогли.

Алексей Иванов-Павлов. Фото: Vkontakte / Шалакушский краеведческий музей.

Алексей Иванов-Павлов. Фото: Vkontakte / Шалакушский краеведческий музей.Командиром минно-торпедной части (БЧ-3) на «Курске» был старший лейтенант Алексей Иванов-Павлов. Он был переведен на «Курск» незадолго до августовских учений, 3 августа, в день погрузки торпед. После гибели лодки руководство Северного флота пыталось скрыть факт неготовности экипажа к торпедным стрельбам. Следствию были представлены документы, якобы свидетельствующие, что Иванов-Павлов проходил в июле 2000-го обучение в составе экипажа «Курска» и был допущен к самостоятельному управлению БЧ-3. Но на самом деле, как выяснило следствие, Иванов-Павлов никак не мог учиться вместе с экипажем «Курска», потому что служил в это время на другой подводной лодке и никогда не имел дела с перекисно-водородными торпедами.

Кроме Иванова-Павлова торпедистами на «Курске» были старший мичман Абдулкадыр Ильдаров, капитан III ранга Марат Байгарин, исполнявший обязанности флагманского минера, и матросы-срочники Иван Нефедков и Максим Боржов. Оба срочника, так же как и Иванов-Павлов, были включены в состав экипажа «Курска» накануне учений. И, как выяснилось еще на суше, до выхода «Курска» в море никто из офицеров-торпедистов и уж тем более матросов-срочников (они вообще не прошли полного курса обучения и не были допущены к работе с перекисно-водородной торпедой) не знал, как правильно эксплуатировать КИТ 65–76 — мощное и опасное оружие.

В ходе расследования причин трагедии следователи выяснят, что погрузку боезапаса на подводную лодку контролировал флагманский минер капитан II ранга Кондратенко. Он же контролировал подключение торпеды 65–76 после ее загрузки на автоматизированный стеллаж к системе контроля окислителя. При этом в учениях сам Кондратенко не участвовал.

Перед погрузкой оружия на лодку старшина команды торпедистов «Курска» Иванов-Павлов попросил знакомого торпедиста (мичмана-контрактника с соседней подводной лодки) показать ему, как производится подключение торпед к системам контроля окислителя. Собственно, именно этот мичман и подключал торпеду КИТ 65–76 на борту «Курска» к системе контроля окислителя и делал это под надзором опытного флагманского минера Кондратенко. И мичман же поинтересовался у Иванова-Павлова, а знают ли вообще торпедисты «Курска», как эксплуатировать торпеду КИТ 65–76? Мичман — поинтересовался. А вот флагманский минер или хоть какой-то представитель руководства Северного флота — нет.

11 августа в 15 часов 50 минут командир минно-торпедной части Алексей Иванов-Павлов сделал запись в вахтенном журнале БЧ-3 (следователи нашли эту документацию в ходе осмотра лодки, которую подняли и отбуксировали в док через год после катастрофы). «Произвели замер давления (роста) в резервуаре окислителя за 12 часов. Давление возросло до 1 кг/см2. Произвели подбивку ВВД (воздух высокого давления) в воздушный резервуар до 200 кг/см2». Грамотному торпедисту становится понятно: эта запись напрямую относится к перекисно-водородной торпеде КИТ 65–76; на протяжении 9 дней (с момента погрузки торпед на «Курск» 3 августа до момента начала подготовки к торпедным стрельбам 11 августа) эта торпеда вела себя штатным образом, ее состояние не вызывало у членов экипажа никаких опасений, а давление в резервуаре окислителя торпеды впервые замерили, когда начали готовить ее к учебной стрельбе. По плану учений стрельба должна была состояться 12 августа; самое главное, что следует из этой записи Иванова-Павлова: резервуар окислителя торпеды был подбит воздухом высокого давления. Это — также рядовая технологическая операция. Но вот в чем дело. В случае с торпедами с двигателями на сильных окислителях эта операция должна производиться только обезжиренными в ходе специальной процедуры инструментами и системами. Очистка же трубопроводов ВВД (воздуха высокого давления) должна проводиться на подводных лодках каждый год под наблюдением корабельной комиссии, которая оформляет затем «Акт проверки и обезжиривания трубопроводов технического воздуха». Кроме членов корабельной комиссии, ее подписывают члены экипажа, включая командира лодки. Если провести пополнение резервуара торпеды неочищенным техническим воздухом, есть большой риск попадания в резервуар окислителя торпеды грязи, пыли, органических масел и т. п., что, в свою очередь, приведет к бурной химической реакции при контакте с пероксидом водорода. А затем — к неминуемому взрыву.

Уже после гибели «Курска» руководство Северного флота предоставило следователям «Акт проверки и обезжиривания трубопроводов технического воздуха» АПЛ «Курск» от 15 декабря 1999 года. Следствие провело графологическую экспертизу подписей на этом акте. Все подписи членов корабельной комиссии, а также подпись командира подводной лодки Геннадия Лячина на этом документе были подделаны.

Командир «Курска» Геннадий Лячин после возвращения подводной лодки из похода в Средиземном море, 19 октября 1999 года. Фото: EPA.

Командир «Курска» Геннадий Лячин после возвращения подводной лодки из похода в Средиземном море, 19 октября 1999 года. Фото: EPA.Таким образом, из записи, сделанной Ивановым-Павловым в вахтенном журнале, прямо следует вывод: 11 августа в резервуар перекисной торпеды попал неочищенный воздух высокого давления. Пока торпеда находилась на стеллаже, от взрыва ее защищали специально предусмотренные предохранительные системы на самой торпеде, которые не позволяют воздуху из резервуара попасть в баллон с окислителем. Эти системы защиты снимаются только при помещении торпеды в торпедный аппарат, что и произошло 12 августа, когда «Курск» всплыл на перископную глубину для поиска условного противника.

Заводские инструкции по эксплуатации перекисно-водородной торпеды строго предписывают проверять все эти системы защиты перед помещением торпеды в торпедный аппарат. Но торпедисты на «Курске» об этом, судя по всему, не знали. В ходе осмотра поднятой лодки следователи нашли техническую документацию, но только заводских инструкций к торпеде КИТ 65–76 среди нее не было.

Грязный воздух попал в баллон с пероксидом водорода именно в тот момент, когда торпеда была помещена в торпедный аппарат. Что с высокой степенью вероятности свидетельствует о том, что на торпеде раньше времени сработал курковой воздушный кран, а значит, перед помещением торпеды в аппарат его не проверили. В двигателе торпеды началась неконтролируемая химическая реакция. Опытные торпедисты смогли бы в такой ситуации среагировать и принять единственное спасительное решение о немедленном отстреле торпеды. Но, как выяснило следствие, торпедисты на «Курске» совершили еще одну ошибку. В ходе осмотра поднятой подлодки следователи нашли заднюю крышку торпедного аппарата и установили, что в момент первого взрыва она была закрыта не полностью. Вполне возможно (и следствие допускало такой вариант), что торпедисты на «Курске», поняв, что с торпедой что-то происходит, решили открыть крышку торпедного аппарата и посмотреть, что не так. И тогда взрывная волна пошла из торпедного аппарата в отсек. „

Все находящиеся там люди погибли мгновенно. Взрыв привел к резкому повышению атмосферного давления в первом отсеке, что в свою очередь повлекло и гибель всех членов экипажа, находившихся во втором — командном — отсеке «Курска».

Дело в том, что во время торпедной стрельбы подводники вынуждены разгерметизировать торпедный отсек, чтобы избежать баротравмы от перепада давления. Это конструктивный недостаток всех современных российских подводных лодок. Чтобы воздушный пузырь, возникающий во время пуска торпеды, не позволял обнаружить лодку во время стрельбы, конструкторы придумали принцип беспузырного отстрела торпед (когда воздушный пузырь поступает внутрь отсека), но при этом они пожертвовали ключевым моментом безопасности самой лодки и экипажа — ее герметичностью. Таким образом, лодка потеряла управление уже после первого взрыва.

Резкое повышение давления и огромная температура привели через полторы минуты к детонации всего боезапаса в первом отсеке — семнадцати боевых торпед калибра 533 мм и одной торпеды калибра 650 мм. Мощность второго взрыва на «Курске» эксперты оценили в 5000 тонн в тротиловом эквиваленте. Гидродинамическая волна от этого взрыва накрыла даже находившуюся в 80 километрах от «Курска» подводную лодку «Карелия», которая в момент гибели «Курска» готовилась к стрельбе практической ракетой по полигону на Камчатке. После выполнения ракетной стрельбы и всплытия командир «Карелии» Андрей Кораблев доложил на командный пункт Северного флота о предположительно подводном взрыве и передал его координаты, которые соответствовали координатам затопления «Курска».

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» водоизмещением 26 тысяч тонн, находившийся в одном с «Курском» районе (именно по «Петру Великому» «Курск» должен был вести учебную торпедную стрельбу), сильно тряхнуло. От гидродинамического удара у членов экипажа крейсера «подогнулись колени». В том числе и у командующего Северным флотом Вячеслава Попова. Перед этим на экране локатора гидроакустической службы «Петра Великого» гидроакустик Андрей Лавринюк зафиксировал появление большого белого пятна, а в динамиках раздался хлопок. О вспышке на экране Андрей Лавринюк сразу же доложил на командный пункт, но руководивший учениями адмирал Попов не придал этому докладу значение. О докладе Андрея Лавринюка вспомнят только тогда, когда с преступной задержкой в 11 часов «Курск», наконец, объявят аварийным и начнут искать.

Таким образом, по сути, в материалах уголовного дела было зафиксировано, что первый взрыв на «Курске» состоял в прямой причинно-следственной связи с халатностью, проявленной при подготовке экипажа к учениям. Это значит, уголовную ответственность должны были нести те, кто признал экипаж «Курска» готовым к выполнению боевой задачи и дал добро на выход лодки в море на учения. Имена, фамилии и должности этих людей указаны в приказе Путина, который в декабре 2002 года понизил в должности и отправил в отставку почти все высшее командование Северным флотом. Но никаких юридических обвинений этим людям предъявлено не было. Вместо них следствие вынуждено было обвинить… торпеду КИТ 65–76, которая, по большому счету, оказалась в этой истории не виновницей, а жертвой. После катастрофы с «Курском» эту торпеду сняли с вооружения, что сильно сказалось на боевой мощи флота, так как альтернативы КИТ 65–76 не было. «Курск» обнаружили по стукам под водой

Затонувший «Курск» обнаружили 13 августа по стукам SOS. Вот как описывает это непосредственный очевидец, член экипажа «Петра Великого», старшина 2-й статьи Андрей Б. (его рассказ был записан по инициативе адвоката семей погибших подводников Бориса Кузнецова, который в рамках своих адвокатских полномочий собирал свидетельства членов экипажей кораблей, участвовавших в поисково-спасательной операции).

«“Курск” обнаружили… по стукам под водой. При помощи специального прибора — гидрофона. Стуки эти слышались явственно. Мы поняли, что это была азбука Морзе: три коротких удара — точки, потом три более продолжительных — тире и снова три точки. Пауза — и все по новой. Все без исключения на корабле знали, что это SOS — сигнал бедствия, который подавали моряки с затопленной подлодки. Место аварии мы обозначили специальными буями. “Петр Великий” все время, пока проходили работы по спасению, находился в районе затопления “Курска”. Стуки были слышны три дня. На четвертый они стали беспорядочными. Было ощущение, что там внизу кто-то колотит из последних сил. Потом стуки пропали совсем».

Ситуация с затонувшей российской атомной подводной лодкой «Курск» заняла центральное место на первых полосах российских газет в среду, 17 августа 2000 года. Фото: Сергей Чириков / EPA.

Ситуация с затонувшей российской атомной подводной лодкой «Курск» заняла центральное место на первых полосах российских газет в среду, 17 августа 2000 года. Фото: Сергей Чириков / EPA.А вот показания гидроакустика «Петра Великого» матроса Олега Зырянова:

«Очередной раз на вахту заступил в 8 часов утра 13 августа 2000 года, при этом сам слышал стуки после заступления. Они представляли собой серию тройных ударов, которые повторялись через некоторое время. […] Однако через данные стуки иногда прослушивались и стуки другого рода. Они были более глухими, металлического тона. При этом они, согласно азбуке Морзе, звучали как три точки и три тире или наоборот. Все данные по поводу стуков заносились в вахтенный журнал».

Из вахтенного, гидроакустического и навигационного журналов «Петра Великого» следует, что после начала поисково-спасательной операции стуки в районе гибели «Курска» были зафиксированы уже через три часа — в 02 часа 22 минуты 13 августа. Часть стуков была техническими шумами. Как пояснил во время допроса командир штурманской части крейсера «Петр Великий» капитан III ранга Е. Голоденко, эти технические стуки подавала работающая в автоматическом режиме станция на борту подводной лодки «Курск». «Но кроме того, — свидетельствует Голоденко, — через динамики ходового мостика также слышал стуки, которые можно было принять за сигнал SOS».

Сначала все стуки фиксировались в журналах «Петра Великого», а вечером 13 августа их стали записывать на магнитофон. Эти аудиокассеты с «Петра Великого» позже были переданы на экспертизу в рамках официального следствия. Эксперты совершенно точно установили среди записанных шумов стуки SOS, которые «производились человеком, металлическим предметом по межотсечной переборке затонувшей подводной лодки».

Когда следователям приказали закрыть уголовное дело «Курска», эти сигналы SOS стали крайне неудобным свидетельством. Выполняя политическую волю руководства, следователи вынуждены были доказывать, что выжившие после взрыва подводники «погибли не позднее 8 часов после взрывов» (автор этой формулировки — Генеральный прокурор Владимир Устинов). Если смотреть на произошедшее под этим углом, получается, что спасти подводников было невозможно, даже если бы поисково-спасательная операция началась вовремя. Это время «не позднее 8 часов после взрывов» выводило из-под ответственности руководство Северного флота. Но если подводники умерли 12 августа, кто тогда подавал сигналы SOS 13-го, когда сигналы впервые были зафиксированы на «Петре Великом», 14-го и, с высокой вероятностью, 15-го августа? Следствию нужно было во что бы то ни стало нивелировать это явное свидетельство того, что подводники в 9-м отсеке продержались несколько суток. Поэтому сначала следствие попыталось выдать все записанные на кассетах звуки, в том числе и сигналы SOS, за технические шумы. На этой версии настаивало флотское руководство. Например, главком ВМФ РФ Куроедов в интервью «Новой газете» через год после катастрофы заявил, что «никаких сигналов SOS не было, это были технические шумы». Но следствие не могло закрыть глаза на аудиокассеты и фонографические экспертизы по ним. Поэтому в итоге информация о сигналах SOS в уголовном деле осталась, но следствие вот так сформулировало выводы: «Многократно упоминаемые в показаниях по делу шумы и стуки, ранее классифицированные экспертами как сигналы бедствия, издавались не из АПЛ “Курск”, а из подводной части надводного корабля, находившегося вне пределов гибели подводного крейсера».

В своей книге «Она утонула» адвокат Борис Кузнецов вспоминает разговор с руководителем следственной группы по делу «Курска» Артуром Егиевым:

«Я спросил у Егиева: “Ну, хорошо! Вы утверждаете, что стучали не подводники. Если не они, то кто?” Егиев мне тогда ответил, что это не вопрос следствия , главное, что стучали не члены экипажа подводной лодки».

Но правда о поисках «Курска» состоит в том, что, начав поисковую операцию в 23:30 , «Петр Великий» шел по пеленгу взрыва, который был зафиксирован гидроакустиками в 11:28… В 02:22 гидроакустик Андрей Лавринюк зафиксировал металлические стуки, которые раздавались из глубины. В 02:29 гидроакустический комплекс «Петра Великого» начал посылать импульсы кодовой связи. В 03:00 после посылки кодового сигнала опознания прослушивались стуки металлического тона, в 03:10 после посылки кодовых сигналов гидроакустическим комплексом «Полином» вновь прослушивались стуки. На тот момент никаких кораблей и судов в районе поиска, кроме «Петра Великого», не было, и источником стуков, исходивших из глубины, могли быть только оставшиеся в живых подводники…»

Командующий Северным флотом ВМФ России Вячеслав Попов на полуострове Камчатка, 5 ноября 1998 года. Фото: EPA.

Командующий Северным флотом ВМФ России Вячеслав Попов на полуострове Камчатка, 5 ноября 1998 года. Фото: EPA.По злой иронии, именно стуки SOS с «Курска», которые следствие в итоге приписало «неустановленному кораблю», стали главным «доказательством» мифа об иностранной подлодке-убийце «Курска».

Так, в ноябре 2021 года бывший командующий Северным флотом адмирал Попов дал интервью РИА Новости. Он заявил, что «“Курск” погиб в результате столкновения с субмариной НАТО» и что сигналы SOS подавал не «Курск», а эта самая субмарина. Назвать субмарину-убийцу Попов, однако, не смог, потому что, как сказал адмирал, «чтобы публично называть, нужно иметь доказательства».

Чтобы не быть совсем уж голословным, Попов привел в пользу своей версии вот такой аргумент:

«Звуки, которые… Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», — сказал Попов.

Адмирал Попов, скажем мягко, лукавил. Во-первых, на отечественных подводных лодках установлены, как правило, сразу несколько устройств автоматического аварийного оповещения, обозначения места аварийной подлодки и связи.

Например: всплывающие аварийно-информационные устройства (ВАУ), обеспечивающие передачу информации об аварии на подлодке, находящейся на грунте, на береговые узлы связи на расстояние до 3000 км; аварийно-сигнальные буи (АСБ), обеспечивающие радиосвязь аварийной подводной лодки, находящейся на грунте, с поисково-спасательными силами на дистанции 10–15 км; приборы аварийной гидроакустической сигнализации: МГС-29 для обозначения места подлодки на глубинах до 500 м; МГС-30 для обозначения места подлодки на глубинах до 6000 м.

Кроме того, в материалах дела есть показания вице-адмирала Юрия Бояркина, который в августе 2000-го руководил поисковой операцией:

«При выходе на пеленг внезапно, после очередной кодовой посылки, услышал в ответ ряд стуков. После их классификации и уточнения места лодки путем маневра кораблем предположил, что сработала аварийная автоматическая акустическая станция. После этого ПВ («Петр Великий». — Прим. ред.) начал маневрирование для определения места объекта… Таким образом, было установлено примерное местонахождение АПЛ . Каждый раз на нашу посылку со дна были слышны стуки. Кроме того, через выносной прибор П-1 гидроакустического комплекса (звуковой сигнал с него вывели через динамики на палубу крейсера, и их слышал весь экипаж «Петра Великого», всего 600 человек. — Прим. ред.) я сам лично слышал четкие сигналы SOS, скрежет металла, шипение воздуха».

Но вот чего нет в уголовном деле, так это сведений о том, что адмирал Попов отправлял какие-либо аудиокассеты с записанными на них сигналами в какую-либо акустическую лабораторию. Все аудиокассеты были изъяты с «Петра Великого» сотрудниками ФСБ и переданы следствию. Вот свидетельство одного из членов экипажа «Петра Великого»:

«По прибытии на берег на борт “Петра Великого” поднялись сотрудники ФСБ и конфисковали все фотопленки и аудиозаписи, имевшиеся у экипажа. […] По возвращении офицерский состав собрали отдельно и провели инструктаж о неразглашении. После чего офицеры собрали матросов и настоятельно рекомендовали с журналистами не общаться».

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Фото: Олег Суминов / Wikimedia.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Фото: Олег Суминов / Wikimedia.Только следователи могли назначить экспертизу по этим записям и только они получили заключения экспертов. Доступа к этим материалам адмирал Попов, проходивший по делу «Курска» в статусе свидетеля, иметь не мог. Можно, конечно, предположить, что адмирал спрятал от ФСБ несколько аудиокассет и отправил их в тайную «акустическую лабораторию», но это уже похоже на шпионский триллер.

Интервью адмирала — это не первая его попытка отвести от себя обвинения в гибели «Курска». С аналогичными «сенсационными» заявлениями неоднократно выступали все основные ответственные за гибель лодки лица. Все они утверждали, что «Курск» был потоплен/подбит/торпедирован/стал жертвой столкновения с иностранной подлодкой, и они чуть ли не видели эту лодку собственными глазами. Все обещали предъявить «железные доказательства». Но по понятным причинам не смогли это сделать. Таких доказательств не существует в природе. С точки зрения психологии это упорное стремление командиров выдать катастрофу, к которой привела их собственная халатность, за чужую злую волю, вполне понятно. Но все-таки главный источник до сих пор непрекращающихся спекуляций на гибели «Курска» — даже не бывшие флотские начальники, а не доведенное до суда над виновниками трагедии уголовное дело. «План спасения предусматривал только буксировку»

О катастрофе с «Курском» страна узнала только спустя двое суток. 14 августа 2000 года новостное агентство «Интерфакс» распространило сообщение:

«В ходе учений в Баренцевом море произошло ЧП с атомной субмариной. По данным пресс-службы ВМФ, подводная лодка “Курск” легла на грунт по причине неполадок, ядерного оружия на подводной лодке нет, радиационная обстановка в норме».

В тот же день начальник пресс-службы ВМФ Игорь Дыгало заявил:

«Опасности для жизни членов экипажа атомной подводной лодки “Курск”, потерпевшей аварию в Баренцевом море, нет. С лодкой восстановлена связь, […] осуществляется подача топлива, кислорода и продув систем подводного крейсера».

Президент Путин узнал о трагедии на сутки раньше — 13 августа в 7 часов утра ему доложил министр обороны Игорь Сергеев. «Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работы. Было непонятно, что происходит что-то трагическое», — так позже вспоминал Путин об этом докладе в одном из фильмов о себе самом.

Нет никаких оснований не доверять этому свидетельству. А оно говорит о многом. Так, из слов Путина становится ясно, что руководство флота скрывало информацию о катастрофе даже от руководства страны до того момента, пока военные не нашли затонувший «Курск». Кроме того, флотские начальники, очевидно, сознательно преуменьшили серьезность ситуации.

Владимир Путин и командующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов в штаб-квартире Военно-морского флота России в Москве, 5 ноября 1998 года. Фото: EPA.

Владимир Путин и командующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов в штаб-квартире Военно-морского флота России в Москве, 5 ноября 1998 года. Фото: EPA.Это явно следует не только из свидетельства Путина, но и из заявления вице-премьера Ильи Клебанова, назначенного Распоряжением правительства РФ № 112-рс руководителем Правительственной комиссии по расследованию причин происшествия с АПРК «Курск». Вечером 14 августа Илья Клебанов заявил о том, что «России не нужна помощь других стран, а имеющиеся у флота технические возможности по своему уровню не хуже американских».

И Путин, и Клебанов — люди гражданские и весьма далекие от флота. Они вряд ли знали, что на самом деле как раз технических возможностей, позволяющих вывести из затопленной подводной лодки людей и провести их декомпрессию (давление в 9-м отсеке АПЛ «Курск» было в несколько раз выше, чем на поверхности моря, и без декомпрессии подводников, даже если бы их удалось эвакуировать из подлодки, ждала бы мучительная смерть от кессонной болезни), на Северном флоте не было.

На момент учений в Баренцевом море в составе Северного флота оставалось всего два спасательных судна — «Георгий Титов» и «Михаил Рудницкий». «Георгий Титов» поступил на Северный флот в 1992-м, но почти все время провел в доке на ремонте. На ходу был только «Михаил Рудницкий», вошедший в состав спасательных сил флота в далеком 1979-м году. Он является платформой-носителем спасательных глубоководных аппаратов «Приз» и «Бестер». Оба этих аппарата требовали ремонта, о чем незадолго до августовских учений сообщал в Главный штаб ВМФ РФ начальник Управления поисковыми и аварийно-спасательными работами Александр Тесленко. Кроме того, на «Рудницком» не было ни глубоководного водолазного комплекса, обеспечивающего работу водолазов (а без них, по сути, было невозможно ни пристыковать спасательные аппараты к затонувшей лодке, ни тем более вывести людей из 9-го отсека), ни барокамерного комплекса для проведения лечебной декомпрессии.

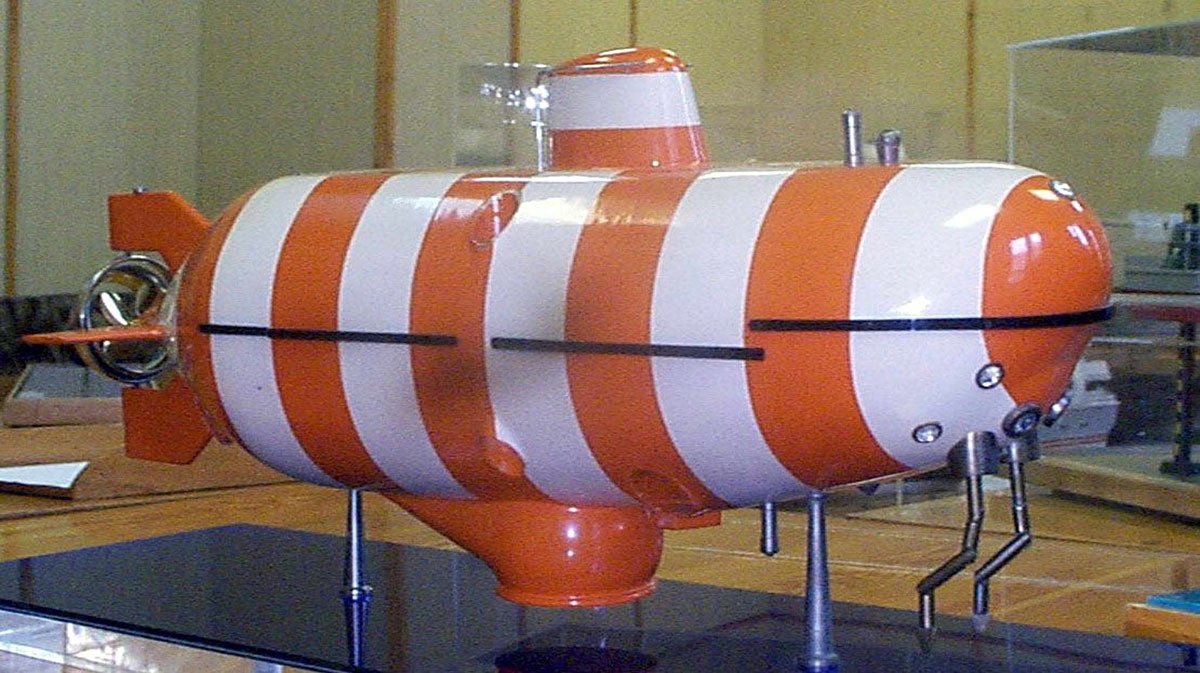

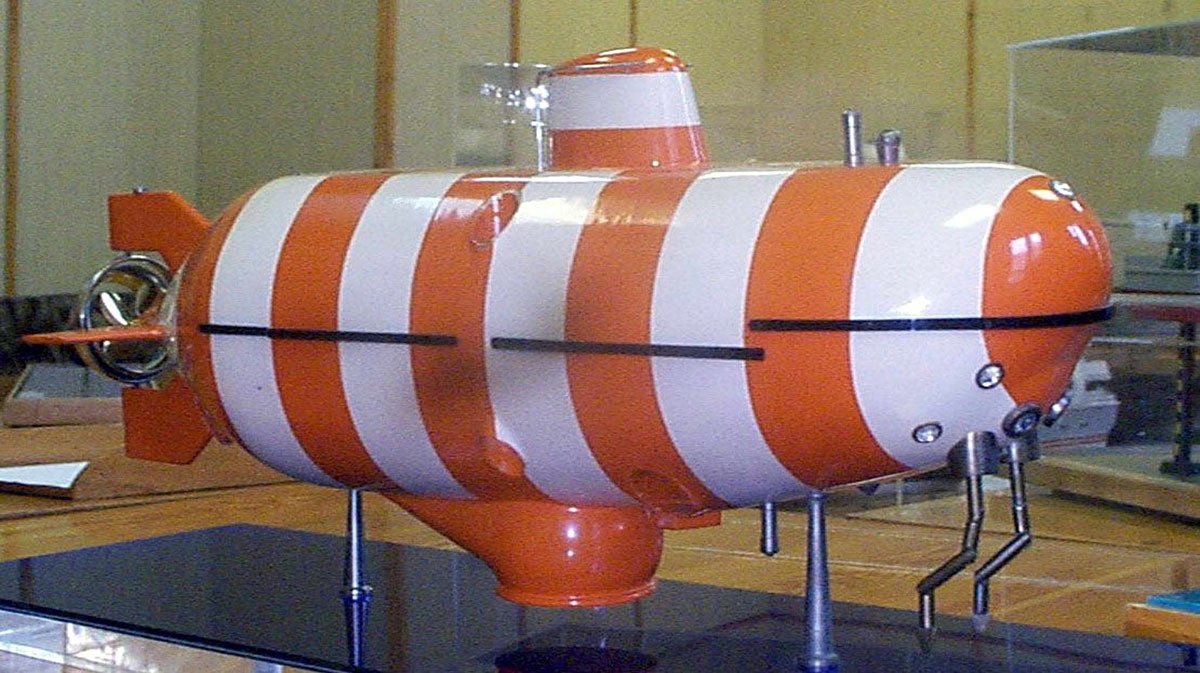

Модель глубоководной спасательной капсулы Priz в музее дизайнерского бюро «Лазурит» в Нижнем Новгороде, 16 августа 2000 года. Фото: EPA / ITAR-TASS.

Модель глубоководной спасательной капсулы Priz в музее дизайнерского бюро «Лазурит» в Нижнем Новгороде, 16 августа 2000 года. Фото: EPA / ITAR-TASS.Собственно, именно из-за плачевного состояния сил морского спасания командование Северного флота не выполнило директиву Главного штаба ВМФ: провести в ходе августовской комплексной боевой подготовки кораблей Северного флота совместное учение спасательных сил Северного флота и спасательных отрядов ВМФ по оказанию помощи надводным кораблям и подводным лодкам.

Вместо этого начальник управления поисковыми и аварийно-спасательными работами Тесленко разработал, а начальник штаба Северного флота Моцак утвердил «План спасательного обеспечения сил флота». Этот план предполагалось задействовать на случай ЧП, но он не предусматривал вероятность затопления подводных лодок. Предполагалось, что аварийная лодка будет оставаться на плаву и ее нужно будет всего лишь отбуксировать на базу. „

Именно поэтому «Михаил Рудницкий», плавучий подъемный кран ПК-7500, спасательный отряд Беломорской военно-морской базы и госпитальное судно «Свирь» в момент августовских учений находились у пирса и не были приведены в состояние боевой готовности.

И именно поэтому, когда с «Курском» случилась авария и он затонул, «Михаил Рудницкий» начал действовать не по ситуации, а по заранее утвержденному плану, который предусматривал всего лишь буксировку аварийной подводной лодки. Так, «Михаил Рудницкий» пошел не к месту гибели «Курска», а к острову Кильдин, где находился буксир СБ-523. В результате ошибочных расчетов «Михаил Рудницкий» совершил неверный маневр и с буксиром не встретился.

Есть, однако, объяснение, почему «Михаил Рудницкий» действовал настолько неадекватно сложившейся ситуации. Само по себе это объяснение поражает до глубины души. Как следует из материалов уголовного дела, о причинах объявления боевой тревоги вечером 12 августа личный состав «Михаила Рудницкого» ничего не знал. То есть спасателям даже не сказали, что случилось. Им просто дали команду на выход море, и именно поэтому они начали действовать по заранее утвержденному плану, то есть готовились отбуксировать аварийную лодку в базу. Вообще, из показаний очень многих непосредственных участников поисковой операции (назвать ее спасательной не поворачивается язык) становится ясно, что командование Северного флота тщательно скрывало информацию о катастрофе с «Курском» не только от страны и президента, но даже от самих моряков Северного флота и спасателей.

В итоге «Михаил Рудницкий» добрался до района бедствия только в 9 утра 13 августа.

Началась спасательная операция…

Плавучий подъемный кран ПК-7500 в районе, где затонула российская подводная лодка «Курск», 14 августа 2000 года. Фото: EPA / NORWEGIAN NAVY.

Плавучий подъемный кран ПК-7500 в районе, где затонула российская подводная лодка «Курск», 14 августа 2000 года. Фото: EPA / NORWEGIAN NAVY.Главный урок «Курска»

За спусками спасательных аппаратов «Приз» и «Бестер» с «Михаила Рудницкого» наблюдала вся страна. И даже весь мир. Многие до сих пор помнят их окрас — в оранжево-белую полоску. Кадры с этими аппаратами впечатались в память всем очевидцам тех августовских дней и даже 25 лет спустя эти воспоминания ранят. А тогда миллионы людей наблюдали за этими аппаратами, погружающимися к затонувшему «Курску», и непроизвольно сдерживали дыхание в безумной надежде. А когда полосатые аппараты появлялись на поверхности после очередной неудачной попытки стыковки, миллионы людей едва сдерживали слезы.

И только специалисты, понимавшие, как на самом деле должны быть организованы работы, чтобы стыковка спасательного аппарата оказалась удачной, ни на что не надеялись. Без водолазов-глубоководников, которые должны были координировать стыковку и переход подводников из отсека в СГА, вся эта «спасательная операция» была фикцией.

Спуски «Приза» и «Бестера» к затонувшей подлодке «Курск» практически проходили в прямом эфире: на «Петре Великом», с которого командующий Северным флотом Попов руководил учениями, находилась съемочная группа РТР со спецкором Аркадием Мамонтовым. Съемочные группы других российских каналов тоже пытались прорваться к месту события, но Попов согласовал только государственное телевидение. Не просто так. Взамен Попов стал главным героем репортажей Аркадия Мамонтова — человеком, который «работал не щадя себя, ждал, надеялся и верил». А когда надежды не оправдались и пришло время сказать, что подводников спасти не удалось, Аркадий Мамонтов, по его собственному признанию, стал спичрайтером Попова и написал проникновенную речь для командующего Северным флотом. „

Эту речь Попов репетировал перед зеркалом, буквально отрабатывая жест, как он срывает с головы пилотку и просит прощения у родственников «за то, что не уберег ваших мужиков».

Об этом в августе 2010 года рассказал «Новой газете» Роман Колесников, отец подводника «Курска», капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, написавшего ту самую прощальную записку «Всем привет, отчаиваться не надо…»

В репортажах Мамонтова Попов самозабвенно врал. Вместо того чтобы прекратить наконец эти бесконечные, неудачные, крайне рискованные (чуть не утопили один из аппаратов), а главное — совершенно бессмысленные попытки стыковок с люком 9-го отсека «Курска», вместо того чтобы трезво оценить свои силы и наконец честно признать, что без иностранной помощи российские моряки не справятся, Попов придумывал то шторм, то трещину на комингс-площадке люка 9-го отсека. И это вранье транслировал Аркадий Мамонтов и повторял президент Путин. Хотя даже в репортажах государственного телевидения проскальзывала неудобная правда. О том, что систем наведения у российских спасательных аппаратов нет, и им приходится тратить драгоценное время на поиск затонувшего «Курска». А времени нет, потому что на спасательных аппаратах очень быстро разряжаются старенькие аккумуляторные батареи. В репортажах Мамонтова страшно становилось уже от демонстрации самой системы спуска и подъема этих аппаратов. Она происходила старинным дедовским способом: канатами, которые травила вся команда «Рудницкого». Эти канаты выскальзывают из рук, их некуда крепить, спасательные аппараты бьются о борт…

Моряк ВМФ России на борту «Петра Великого» наблюдает за операцией по спасению «Курска», проводимой при содействии российского судна «Михаил Рудницкий» и норвежского судна Normand Pioneer, 21 августа 2000 года. Фото: REUTERS / Scanpix / LETA.

Моряк ВМФ России на борту «Петра Великого» наблюдает за операцией по спасению «Курска», проводимой при содействии российского судна «Михаил Рудницкий» и норвежского судна Normand Pioneer, 21 августа 2000 года. Фото: REUTERS / Scanpix / LETA.16 августа Владимир Путин поговорил с президентом США Биллом Клинтоном и принял наконец иностранную помощь. Норвежское коммерческое водолазное судно Seaway Eagle и еще одно норвежское судно Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом LR‑5 сразу откликнулись и пришли в район бедствия ночью 20 августа. Уже через сутки норвежским водолазам удалось открыть люк 9-го отсека.

В репортажах Мамонтова есть кадры с судна Seaway Eagle. Команда норвежцев, буквально несколько человек, спокойно, «по-деловому», как выразился Мамонтов, управляет полностью автоматизированным оборудованием, обеспечивая работу своих водолазов. И этот контраст с «Михаилом Рудницким» бил по нервам зрителей даже сильнее, чем облик поселка подводников Видяево, который в августе 2000-го потряс весь мир своей (а точнее общероссийской) убогостью.

Аркадий Мамонтов этого контраста умудрился не заметить. О неудачной поисково-спасательной операции под командованием Вячеслава Попова, которая на самом деле съела драгоценное время и лишила подводников шанса выжить, он отозвался так: «То, что они делали, нельзя было назвать работой, это было похоже на бой за спасение “Курска”».

Владимиру Путину понадобилось трое суток, чтобы худо-бедно разобраться в ситуации (и принять наконец иностранную помощь). Российским СМИ, которые, в отличие от государственного телевидения, не были допущены к месту события, оказалось достаточно нескольких часов. Как только появилась новость о «Курске», эта тема стала на долгие дни главной. Уже к вечеру 14 августа на всех телеканалах появились компетентные и куда более честные комментаторы: моряки в отставке, служившие в советское время, специалисты по морским средствам спасения, оружию и водолазному делу. Россиянам быстро объяснили, что на самом деле означает формулировка «подводная лодка легла на грунт», и почему нельзя верить ни одному слову, сказанному начальником пресс-службы ВМФ РФ Игорем Дыгало. А на следующий день вышли российские газеты и у всех на первой полосе был «Курск». А потом, довольно скоро, появились вопросы и к Владимиру Путину, который продолжал оставаться в отпуске в Сочи. Этот отпуск в Сочи и лямки купальников у журналисток президентского пула стали в те дни одной из самых обсуждаемых тем. Путина обвиняли в бездушии и некомпетентности, его рейтинг резко упал. Больше всех не жалели президента ОРТ (так тогда назывался Первый канал), которым владел Борис Березовский, и НТВ, принадлежащий медиа-холдингу Владимира Гусинского. Но особенно запомнилась своей жесткостью по отношению к Путину итоговая программа «Время» от 2 сентября 2000 года, которую вел на ОРТ известный журналист Сергей Доренко.

Сергей Доренко, 2000 год. Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press.

Сергей Доренко, 2000 год. Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press.Эту программу 25-летней давности, в которой была откровенно показана жизнь на грани выживания элиты российского флота — подводников, можно легко найти в интернете. Но убийственными для Путина в этой программе были не нищие виды Видяево, которые, видимо, потрясли и самого Доренко (он только что вернулся из отпуска в Форосе в резиденции украинского президента Кучмы). Убийственными были комментарии, в которых Доренко подробно разбирал заявления Путина, уличая президента во лжи. А потом и вовсе обвинил, по сути, в подкупе родственников погибших подводников, которым президент действительно пообещал невероятные для того времени компенсации.

В 2009 году в журнале «The New Times» Сергей Доренко опубликовал воспоминания о том, как он попал в Видяево. Предшествовала его поездке встреча с руководителем Администрации президента Александром Волошиным и затем — лично с Путиным. На встрече президент России предложил Сергею Доренко, выражаясь в терминах спецслужб, «сотрудничество».

«Это было 31 августа 2000 года. Путин о “Курске” — ни слова. Начал с того, что Березовский неадекватен. Заявил твердо — и стал ждать моего ответа. Я же подтвердил немедленно, что уже слышал такое и от Юмашева, и от Волошина…

Путин сказал: работать будем теперь по-другому, он лично будет руководить Первым каналом. Я согласился и с этим. Сам так сам…

“Вы будете членом моей команды”, — сказал Путин. Тут я возразил. Команды все эти — интриги, подсиживания, я так не умею, в командах прежде не состоял и в новых не хочу.

“Тогда будем работать с вами напрямую”, — предложил Путин… Дальше Путин сказал что-то странное, чем отмел весь предыдущий разговор. “Мы хотим сделать так, — сказал президент, — чтобы ваша жизнь была комфортной… Чтобы вы не нуждались… Я хочу, чтобы вы знали, что у нас с этим, — он пошевелил в воздухе пальцами, как будто считал деньги, — что у нас с этим проблем нет”. Тут пауза затянулась. Я молчал, и он молчал. Потом он как бы — жестом — положил две стопочки на стол и пояснил: “Мы можем платить и так, и так”. Имелся в виду официальный заработок и черный нал, как я понимаю. Я совсем смутился. Рыскал тупо глазами по флагу моей страны и по гербу на стене. Он спросил: “Так вы в моей команде?”

“Нет, я лучше в команде телезрителей”, — ответил я.

“Ну, я вижу, вы еще не определились”, — подытожил Владимир Владимирович.

Так стало понятно — разговор окончен. Уже у двери сказал: “Я хочу завтра поехать в Видяево”. Путин: “Поезжайте”…»

После выхода программы «Время», посвященной гибели «Курска», Сергея Доренко уволили с ОРТ. Олигарх Борис Березовский бежал из России и потерял свой главный актив — первую телевизионную кнопку страны. Владимиру Гусинскому и принадлежащему ему НТВ оставалось до полного разгрома восемь месяцев.

Стопкадр информационного выпуска с российского канала НТВ. Фото: EPA.

Стопкадр информационного выпуска с российского канала НТВ. Фото: EPA.Именно после «Курска» Владимир Путин понял, как опасно не контролировать самое мощное современное оружие — информационные потоки. Это был главный урок, который он хорошо выучил в августе 2000 года.

29 августа 2019 года на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона были опубликованы

стенограммы телефонных и личных бесед президента США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным в период 1999–2001 годов. Среди этих документов есть и стенограмма разговора Путина с Клинтоном, который состоялся в ходе их встречи 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria.

Разговор двух президентов касался не столько о трагедии, сколько того, как такие ситуации отражаются на рейтингах руководства страны. Клинтон демонстрирует полное понимание того, «через что пришлось пройти» президенту Путину, «столкнувшемуся со множеством критики».

Путин отвечает:

«Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами… Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться… Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас всё выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать».

На самом деле маленькой волшебной подлодки, которая могла бы спасти подводников, конечно же, не было. Владимир Путин, сознательно или нет, вводит своего американского коллегу в заблуждение. Никаких иных вариантов для спасения подводников в 9-м отсеке, кроме иностранной помощи, в те дни не существовало.

Но не это самое главное в опубликованной стенограмме. А главное — вот эти слова Путина: «Сейчас всё выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд». „

Это совершенно противоречило тому факту, что выжившие подводники на «Курске» несколько суток подавали сигналы бедствия. Об этом Путин не знать не мог.

А значит, он уже тогда, когда еще не прошло и месяца после катастрофы, а следователи только приступили к работе, принял решение похоронить дело «Курска». Эта ложь не стала официальной версией следствия только по одной причине. В октябре 2000 года из 9-го отсека были подняты тела 12 погибших подводников. Трое из них оставили записки, из которых следовало, что 23 члена экипажа «Курска» выжили после взрывов, ждали спасения, подавали сигналы SOS.

Но Путина волновало не это. Как следует из его собственных слов, сказанных американскому президенту, в августе 2000 года он очень испугался. Но не за подводников «Курска». А за свое положение. Испугался и сделал для себя выводы. И после каждой подобной трагедии Путин потом следовал этим выводам, ломая все независимые институты и укрепляя свою единоличную власть. Пока она не оказалась абсолютной.

Сейчас, 25 лет спустя, можно констатировать: катастрофа «Курска» стала той самой точкой обратного отсчета для свободной России, в которой люди когда-то не боялись требовать от власти правды.

Родственники моряков с «Курска» скорбят на панихиде, состоявшейся в военно-морском городке Видяево, 24 августа 2000 года. Фото: REUTERS / Scanpix / LETA.

Родственники моряков с «Курска» скорбят на панихиде, состоявшейся в военно-морском городке Видяево, 24 августа 2000 года. Фото: REUTERS / Scanpix / LETA.